2025

来源

分享

从成功复原“淡青釉”、建成的官作唐窑面临质疑,到如今越来越多人认可并购买其作品,乃至业界逐渐跳出瓯窑“黄褐色”的传统印象,转向对“一抹青”的模仿。瓯海企业浙疆青瓷文化有限公司开拓的是一条从无到有的非遗复兴之路。

从独自在田间地头捡拾瓷片,到在复兴瓯窑的道路上遇见志同道合的伙伴,携手推动文化出海,让世界看见瓯窑那一抹独特的“中国青”,浙疆团队“铁三角”——章长才、邵建泼、周一琦,一同书写文化传承与热爱的暖故事。

瓯窑起源于东汉,兴盛于唐宋,是有历史文献确切记载的最早知名窑口之一。千年窑火,亦见证了温州千年商港的繁华。迄今,温州已发现瓯窑古窑址200余处,但在浙疆青瓷文化有限公司创始人、非物质文化遗产“瓯窑烧制技艺”代表性传承人章长才的讲述中,我们却窥见了瓯窑传承的另一面。

“南宋之后,差不多就没再烧瓯窑类型的器物了。”部分窑址虽在运转,但生产重心已转向当时市场流行的器物,如民国时期煅烧的青花瓷。

对儿时的章长才来说,瓯窑是最熟悉的陌生人。他老家有不少古窑址,那时他常能在田间地头捡到一些闪闪发亮的碎瓷片,甚至完整的瓷碗。他觉得新奇好玩,瓷片上的图案很漂亮,刻花也精致,便常常收藏一些。

毕业后,学艺术的他谋到了一份设计师的工作。有了积蓄后便迫不及待地投身古玩市场淘瓷片,去全国各地走窑口,遇到有人讨论瓯窑便忍不住接几句话。一开始没人相信这20出头的年轻人能懂这些门道,但他“跑得多了”便能轻易分辨出哪些器物是古董,哪些是仿古工艺品。瓯窑研究的圈子逐渐接纳了他,章长才也以此为突破口寻找会烧瓯窑的匠人讨教技艺。

“做仿古的人基本不会告诉你这个器物是他烧的,你只能用很长的时间去打动他们。”章长才说。而他的合伙人邵建泼对此有一个更形象的说法:“要用一半真诚,一半金钱,一半时间。”有手艺人勉强透露一种烧窑的方法,章长才便回去试。“有烧成有烧不成的,我那时年轻气盛,就杀回去问‘您好像讲得不对’。有时候几位手艺人讲的东西有出入,你就会意识到是不对的。有的老师看你年轻,觉得随便讲一些你就走了,哪想到你还会回来问。”他笑着说。

以前,烧窑这行还带点门户之见。但千禧年初,瓯窑基本断烧。老师傅们见这个求学的青年满怀赤忱,也愿意多指点几句。章长才得以兼容各家之长,他将此视为机缘巧合的幸运。为了更好地习得瓯窑烧制技艺,章长才辞去了原本的工作,前往龙泉潜心学艺。“龙泉青瓷有相当完善的产业链,又有传统的工艺技术和高级工艺师,而瓯窑却已断烧。如果从龙泉青瓷入手,一步步做减法,剔除龙泉青瓷在北宋之后的烧制技艺,剩下的不就是瓯窑吗?”章长才回忆道。

2013年,章长才试烧瓯窑成功,在他所复原的诸多釉色中,“淡青”是其最偏爱的釉色,也成为其后来作品中的核心色调。

章长才坦言,把浙疆的主色调定为淡青最初也面临了不小的质疑:“那时可能更多人认为瓯窑是偏黄褐色的,但事实上‘淡青釉’是有考古依据的。”自古陶重青品,章长才通过多年研究发现大部分窑口出产的器物,高级别的釉色都是带有“玉意”,也就是常说的“秘色”。古代也以“缥瓷”指代瓯窑,如西晋文豪潘岳的“披黄苞以授柑,倾缥瓷以酌醽”,而“缥”正是晋代一种淡青色的丝帛。“‘淡青釉’就是东晋级别最高的瓷器呈现的颜色。”章长才科普道。

要呈现“淡青釉”并非易事。为此,从取土到成器,浙疆的成员都坚持亲手参与,全程纯手工制作。胎土要选用未经过风化和日晒的土壤。取土后经过一年的晾晒,再用水淘洗、浸泡,用水碓捶打成比面粉还要细的粉末状,最后在仓库屯3年方能成为制作瓯窑的合格原材料。

在最初的技术摸索阶段,章长才需要一窑接一窑地不断烧制,以观察釉色、开片、呈色细节,复现心中的理想成色。有时一窑失败,数万元即付之一炬。章长才曾估算过,光是研究烧窑技法,就“烧”掉了数百万元。为了呈现更美的釉色,去年浙疆团队复原了“瓷匣钵装烧工艺”,即用瓷钵装烧瓷器,烧出的器物成色更柔美、均匀,能呈现极致的“秘色”。

浙疆团队的又一重要贡献是复兴龙窑。龙窑作为中国南方烧造瓷器最古老的窑形之一,通常依山而建,宛如一条蜿蜒的巨龙卧于大地之上,其长度可达数十米,窑身内部有一定的坡度,有利于火焰的自然上升和热量的均匀分布。龙窑复兴承载着当代瓯窑人对古法烧制技艺的进一步继承与探索,尽管如今更多人采用电窑、气窑等现代化手段进行瓯窑烧制,其成品虽稳定,却没有龙窑柴烧巧夺天工的偶得感。“窑位不同,添火不同,时间不同,天气不同,同样的器物同一种釉色,也会形成完全不一样的效果。可以说,每一件柴烧的瓯窑作品都是独一无二的。”邵建泼说。

浙疆认为龙窑柴烧才是对瓯窑烧制技艺的真正传承。2018年,章长才复原了温州第一条龙窑。此后,浙疆团队每年举办“瓯窑龙窑柴烧文化周”,不仅为瓯窑手艺人提供柴烧服务,现场还有开窑、押窑等活动,让参与者切身体会“入窑一色,出窑万千”的窑变魅力。

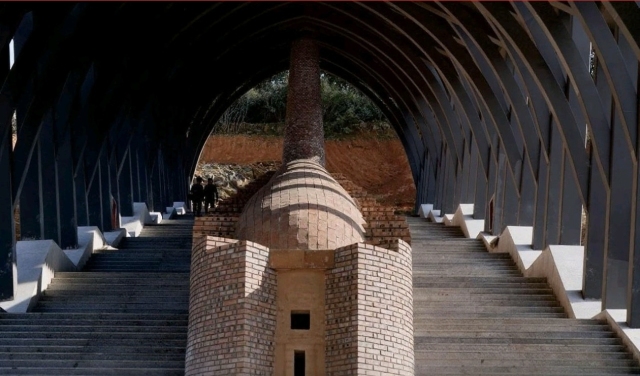

2023年,章长才主持建造了一条按唐代等比例复原的官作龙窑。该窑全长40.5米,一次可装烧上万件瓯窑作品。此外,窑体内部由章长才设计,所用现代特殊材料,降低了柴烧损耗。而窑体外部设计师邵建泼,之前曾获德国红点奖、亚太年鉴双年展“银奖”等国际大奖。邵建泼在设计时将现代美学注入传统窑形:新龙窑虽遵循唐代坦头窑的形制,外观却突破性地选用红色砖体砌筑,呈现出传统与文艺交融的独特气质,目前已成为小红书上的热门打卡点。

邵建泼坦言,官作唐窑在建造时就考虑到了文化打卡功能,浙疆团队希望游客在合影的同时,将瓯窑的形象转化为一种可感知的记忆符号。“但我们在设计的时候也面临了不小的压力,因为传统的龙窑就是木结构加瓦片,比较实用。”

纵观浙疆的发展史,可见其不断拓新。正如团队所言:“该大胆创新的时候要大方往前走,该保留的时候也要保守。”章长才也曾说:“瓯窑复兴还不久,业内都在努力地去寻找答案,我们要把原有朝代的风格弄清楚,才能真正地开新篇、走新路。”

如今,在浙疆的核心成员中,章长才如同风筝的竹骨,以坚实的理论与实践为团队构建支撑;邵建泼如风筝之上的彩绘,为品牌勾勒令人过目不忘的形象;而拥有商业背景的周一琦,正如手中那根稳定的线,敏锐把握市场方向,驱动公司可持续发展。每年龙窑文化周,柴火需要不间断地燃烧三天两夜,团队要日夜轮值、密切观测火候——这样共同守候的时刻,团队的信任与凝聚力也愈发坚实。

“只有更多的年轻人加入,瓯窑这门手艺才能传承下去。”为此,浙疆开放社会实践参观、业界沙龙、跨界商务、研学与非遗进校园和面向散客的陶艺体验等活动,以多元方式吸引更多人走近瓯窑,感受其独特魅力。章长才不仅在大学任职,培养科班学生,面对社会上的爱好者也因材施教、倾囊相授。他说:“正因为我当时求学的艰难,才更想为瓯窑传承出一份力。”

目前,拜师章长才的徒弟有近20位,正式的学生有200多名,其中不乏顶尖美术院校的学子或硕士毕业生。他们有的投身于相关科研领域,有的则创立了自己的陶器品牌或独立工作室。

章长才说:“对瓯窑来说,首先得有人知道,瓯窑不单单只是一个‘摆设’,它可以被人使用,更重要的是能被现代人使用。”在浙疆的产品中,北宋样式的瓜棱罐改动做酒具、唐式的净瓶变成花器、粉盒化为茶叶罐醒茶……团队认为单纯的复制只能使瓯窑停留在非遗概念里,只有把产品回归到当下的生活方式中,才能迸发新的生命力,瓯窑才能“活”起来。他们也在探索瓯窑的多元表达,如融入“宋韵雅音”内涵的瓯窑青瓷陶笛,联合雕刻名家打造的“瓯风瓷印”等。

近年来,浙疆团队积极推动文化出海,致力于“让世界看见瓯窑的中国青色”。团队不仅积极参与国际研讨会,产品也多次被选为外交伴手礼。应意大利陶瓷之都卡斯特拉蒙特市的邀请,章长才与青年陶艺师张亮与意大利艺术家共同创作的瓯窑雕塑也在紧密筹备中,未来有望成为该市的地标建筑。

(图片由受访对象提供)

编辑: 马慧琼

本文转自:瓯海新闻网 ohnews.cn