2025

来源

分享

近日,在浙江亨达光学有限公司的生产车间,工人正在为2026年春夏季订单忙碌;而在研发实验室,工程师正调试着智能眼镜原型机,这是亨达已探索了十年的智能眼镜方向。

作为一家拥有40多年历史的老牌外贸眼镜工厂,浙江亨达光学有限公司不断深耕年出口眼镜千万副的传统代工业务,并在智能化赛道上蓄力前行,在坚守与创新中寻找新动能、新机遇。

面对全球贸易格局与技术革命的双重浪潮,亨达光学制定了一套清晰的“双轨制”战略,以此穿越复杂多变的产业周期。

成立于1982年的浙江亨达光学有限公司,专业生产各类光学眼镜、太阳镜、运动眼镜、老花眼镜等镜架,凭借强大的设计、生产与品控体系,成为国际市场上众多知名品牌的幕后制造商。其客户涵盖耐克、阿迪达斯、Max Mara、GUESS等品牌,并与全球前五大眼镜贸易商均建立了稳固的合作关系。“我们不仅要抓生产,还要懂品牌调性和消费者心理,确保每期设计与品牌的服装主线以及国际主流趋势高度匹配。”浙江亨达光学有限公司研发总监魏恒杰说道。一支60多人的研发团队,年开发超2000个新款,正是这种强大设计能力的保障。

眼下,智能眼镜热度持续走高,被视为行业“第二春”。亨达光学已然在这条新赛道上进行前瞻布局和执着探索。早在2014年,当智能穿戴设备概念刚刚兴起时,这家拥有深厚制造底蕴的企业便嗅到了趋势。“我们当时很兴奋,觉得眼镜这个离人最近的东西,肯定不止于‘看’。”魏恒杰回忆道。但企业并未冒进,而是选择“贴着赛道走”:与东南大学等高校共建联合实验室,成立博士后工作站,投入真金白银进行前期研究,保持技术跟踪和专利储备,为未来的技术爆发点做好充分准备。

走进浙江亨达光学有限公司,一批新设备正装车运往越南工厂,今后企业的低端产品线将转移至成本更优的东南亚,而国内总部则聚焦于高附加值、高复杂度的中高端订单。这种“内外联动、梯度转移”的策略,有效优化了资源配置。

这正是企业灵活应对市场变化的战略调整。今年以来,国际贸易形势复杂多变,亨达光学的应对策略呈现多线并行特点。在市场开拓上,企业正努力降低对美国市场的依赖。为弥补美国市场订单下滑,企业引进了欧洲销售团队,并在香港成立办公室,以此作为桥头堡,重点开拓欧洲等新市场,精心编织一张更具弹性的全球销售网络。

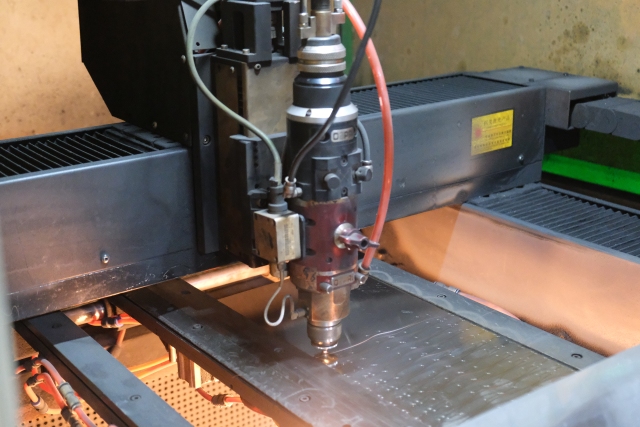

在内部管理上,亨达光学通过“降本增效”来应对成本压力。行政经理吴代银告诉记者,企业积极引进智能生产线和自动化设备,实现复杂工艺智能化、高效化;通过建立“师带徒”“老带新”制度、成立技能大师工作室等方式,将老师傅的经验转化为标准化操作手册,并开展全员培训提升整体技能水平。这套管理体系不仅降低运营成本,更锻造难以复制的内生性竞争力。

对智能眼镜的探索,最能体现亨达光学作为制造企业的独特风格——不追逐短期风口,而是基于对行业的深刻理解进行长线投资。

“智能眼镜需要在紧凑的眼镜结构中集成麦克风、扬声器、芯片和电池等元器件及智能化能力,其技术迭代极快,需要大量研发投入。对于传统制造企业来说,这是一场既熟悉又陌生的战争。”魏恒杰坦言,在技术层面,他们构想的智能眼镜,是能集成音视频娱乐、健康监测、虚拟成像等多功能的终端,甚至“做手机能做和做不到的事”。

与一些互联网科技公司快速迭代的风格不同,亨达光学在探索前进路上保持谨慎。他们深知,一个合格的消费电子产品,尤其是眼镜这种贴身佩戴的物品,必须是技术、成本、用户体验的完美平衡。“智能眼镜首先必须是一款佩戴舒适、可靠的眼镜。”魏恒杰解释。他们通过大量调研得出“黄金重量”应在25克以内的关键结论,直指当前行业在重量、功耗与舒适度上的核心痛点。

尽管态度谨慎,但亨达光学对智能眼镜的未来保持乐观,亦未停止研发的脚步。“在等一个契机。”魏恒杰笑着说,这个契机可能是指电池技术的突破、新材料的出现,或者找到一家能进行深度绑定的科技伙伴。一旦技术瓶颈被突破,企业就能凭借其40多年的设计、生产和对用户佩戴习惯的深刻理解,快速将技术转化为具有市场竞争力的产品。

这场已持续十年的“马拉松”,充分彰显一家传统制造企业在面对科技浪潮时的定力、耐心与远见。亨达光学的故事证明,真正的创新不仅是追逐新技术,更是以深厚的产业根基,为新技术的成熟应用准备好最肥沃的土壤。

编辑: 马慧琼

本文转自:瓯海新闻网 ohnews.cn