2025

来源

分享

仙岩,有大仙岩和小仙岩的概念。大仙岩,是指现在的仙岩街道所辖的区域;而小仙岩,就是仙南、仙北紧紧挨在一起的两个行政村所组成的仙岩地方。

1949年,两村同属仙岩乡仙岩村;1956年分设仙南、仙北农业社;1984年改建仙南、仙北村委会。

一

仙岩风景区,其大部分的山体和平地,就属于仙岩地方。唐代著名道家人士杜光庭在《洞天福地岳渎名山记》一书中,列为“天下第二十六福地”的“仙岩”,应该就是指小仙岩。比如,我家住在仙岩岩一村,小时候,妈妈常说带我们去仙岩玩,她口中的“仙岩”,也就是小仙岩。更进一步说,即指仙岩风景区。

1981年下半年,我在自己村的小学附设初中班读了一个学期后,1982年春季开学时,就到仙岩中学继续读初中。仙岩中学位于仙岩风景区旁边,与仙岩寺很近。从家里出发,沿山边石头小路步行至中学,大约需要40分钟左右时间,如果中午回家吃饭,那来回得一个多小时。于是,像我这样远地的同学就在学校食堂蒸饭。因为学校教学用房有限,无法再设置食堂与餐厅,因此,食堂就临时借用“陈氏祠堂”。陈氏祠堂不大,坐落于仙北村,与仙岩寺仅一墙之隔,四合院的建筑样式,占地面积600平方米上下。从学校到食堂挺近,几分钟路程,所以也还方便。

早晨,我在家里把米装进铝制的饭盒,附近的几位同学约好作伴一起上学。到达仙岩后,首先要去洗米蒸饭。食堂前面就有一条水渠,水是从仙岩风景区的山上汩汩而下。那时仙岩山上的水真的是没有污染,可以直接用来洗米煮饭。我们用绳子将饭盒的四边捆好,也有的同学用尼龙网袋子装,比用绳子捆方便多了,然后拿去放进砖头砌成的“蒸槽”里蒸。上午放学时,同学们迫不及待地赶向食堂。其时,食堂阿嬷、老司伯已经把饭盒钩出来,装在木屉和竹屉里,摆放在陈氏祠堂正堂的地面上,让同学们各自寻找。虽然蒸饭的同学也有一百多人,但找寻自己的饭盒还是比较方便的。因为饭盒盖上都做了记号,有的用红漆涂上某某标志,有的写上姓名,还有的在饭盒盖上用铁钉弄出一些图案凸显出来。再加上所系绳子抑或尼龙网袋的材料和颜色各不相同,所以一双双饥饿的眼睛完全可以在一两分钟之内就找到自己的饭盒,然后各自拿回教室吃。至于菜,那几乎都是自己早晨从家里自带的,家里有什么就带点什么,比如咸菜、豆腐乳、咸鱼干之类。有时,有同学从饭盒里挖出一个连同米饭一起蒸熟的鸭蛋,那会引来周边许多羡慕与“妒忌”的眼光。至于陈氏祠堂东侧厢房里摆放的一碟一碟诸如豆腐干、豆芽、红烧肉之类的菜品,绝大多数同学只能瞟一眼,那是老师和极个别同学才享用得起的。

这个食堂,也就是陈氏祠堂,并非一座普通的祠堂,它有着悠久的历史。据《陈文节公祠简介》石刻:“祀宋儒陈傅良,知县高宾创建于明弘治间,原在仙岩寺沙门之西,临近梅雨潭。万历十二年知县章有成迁建于今址。”祠堂历代有兴废,同治六年,乡宦孙衣言倡修,改称“陈文节公祠”,沿用至今。仙岩中学迁建后,陈氏祠堂重新归还陈氏族人掌管。1993年,陈氏后裔集资13万元对书院进行全面维修,1997年被列为浙江省第四批省级文物保护单位。

由此可见,它是纪念宋名儒陈傅良在仙岩创办书院,教授学徒,弘扬“永嘉学派”之功绩而设置的一座祠堂。因时间久远,最初的书院早已没有了踪迹。为推崇陈傅良的教育事功,人们就把“陈文节公祠”亦称“陈傅良书院”,或者谓之曰“仙岩书院”。

2002年下半年,我从丽岙调任仙岩中心学校校长兼仙岩一中校长。其间,也多次陪同各界人士去参观过“陈文节公祠”。2006年至2008年,塘下、韩田、沙渎、驮山、湗村等陈氏大宗和瓯海区文博馆先后投入近40万元装修和重新布局祠堂,让这一历经风雨的明代建筑重发光芒。

二

仙岩人民是勤劳、健康和长寿的。

2012年3月,我被瓯海区委组织部下派,挂职仙岩社区书记。农历年终将至,我们社区两委按照惯例商量年终慰问送温暖之事,有人提议,去慰问仙南村“谢家阿婆”。说前几天,谢家阿婆刚好百岁大寿摆酒。百岁寿星,确实少见,两委一班人都齐声赞同。

慰问那一天,我偕几位社区干部一起,来到了阿婆家。我环顾四周,阿婆家在村子的最里头,二层楼房依山傍水,环境清幽。看样子,房子约莫建于上世纪八十年代,虽然有些陈旧,但拾掇得比较干净利落。屋前有一块道坦,紧挨道坦的就是村民的山边菜园地了。阿婆的脸上虽然不可避免地长出岁月的皱纹,脊背略驼,但是气色挺好。要不是事先得知她是百岁寿星,我是无论如何也无法把她与百岁老人挂起钩来。

“阿婆身体还好兮好,耳不背,眼不花,还天天到河口塘卖东西。喏,还种田,那一片都是。”一位同来的社区干部一边说,一边用手指向道坦外边的一处田园。我们顺着他手指的方向望去,绿油油的一大片,都是各种各样蔬菜。在回来的路上,社区干部说,阿婆除了种菜卖,还将她自己种的番薯晒成“番薯枣儿”,也拿去河口塘菜市场上卖。别看她这么大年纪了,她在田里搭的瓜棚比年轻人搭得还扎实。

三

以前,“大仙岩”各个村庄除了常规的种植业外,手工业也各具特色。比如岩下做砖,下林烧瓦,穗丰手网打鱼……而“小仙岩”,则以“打油”和“做酒”出名。

“仙岩打油声叫哑,岩下烧砖红辣辣……”这一广泛流传于仙岩一带的谚语,形象地描述出了当时仙岩打油做生意的火热景象。据仙岩村民介绍,最多的时候,地方上有十几间打油作坊。仙岩打的油,就是唯一的菜籽油。以前的温州农村,在早稻播种之前,田野里、山园里,到处可见种植的油菜。当春天的步伐迈进泥土的时候,也是油菜花盛开的季节。大片大片黄澄澄的油菜花迎风摇曳,引来无数的蜜蜂招花惹草。菜籽收成后晒干,仙岩人就在打油作坊中将它加工成菜籽油,然后挑到别的村子里去卖。说是“卖”,其实也是可以兑换的。以前农村普遍贫穷,手头少有钞票,而家里如果有晒干了的菜籽的话,那就可以拿出来兑卖油客的菜籽油。三斤干菜籽,兑换一斤菜籽油。据我仙南村的表兄钱进哥说,因为仙岩卖油的人很多,近地村庄生意不好的时候,他就挑到永嘉瓯北去叫卖。天未亮就起床,然后挑着菜籽油从家里出发。到了河口塘轮船埠头,坐温瑞塘河的轮船至温州小南门。上岸,继续挑,穿过温州城底至瓯江边,再乘江中渡轮到瓯北。一天叫卖下来,声音都叫哑了。而凌晨挑出去的40斤菜籽油,现在却变成了120斤的菜籽。那个饿着肚子,越挑越重的感觉,他到如今古稀之年了,还依旧记忆犹新。

其实,比打油更具有文化和历史底蕴的,是仙岩悠久的酿酒业。据老前辈介绍,仙岩的酿酒虽然没有史料记载明确的起始时间,但起码也有几百年的历史。仙岩酿的酒,仅限于黄酒、白酒两种,这是一个深植于地方传统与民俗文化中的特别符号。仙岩的酿酒历史源远流长,与其所处的自然环境和人文背景密不可分。

仙岩地处大罗山西麓,山水资源丰富。酿酒最重要的就是水,仙岩的溪水、井水清冽甘甜,是酿造美酒的绝佳水源。尤其是源自山间的泉水,富含矿物质,能有效促进酒曲中微生物的发酵,提升酒的口感和品质。温州地区温暖湿润的气候,为酿酒所需的发酵过程奠定了理想的环境温度。仙岩自古就是鱼米之乡,物产丰饶,为酿酒提供了充足的粮食原料。优质的水源、适宜的气候、丰裕的原料,是仙岩酿出上等酒质得天独厚的条件。在人文背景方面,仙岩是浙南著名的侨乡,商业往来频繁,人口流动大。无论是民间红白喜事、节庆祭祀,还是商贸往来、家人团聚,都离不开酒这一重要的社交媒介和精神慰藉品,这极大地刺激了本地酿酒业的发展。仙岩是历史文化名镇,1985年就被列入浙江省首批风景名胜区,景区一年四季吸引着众多游客与文人雅士前来观光旅游,助推地方特产美酒的消费与名声传播。

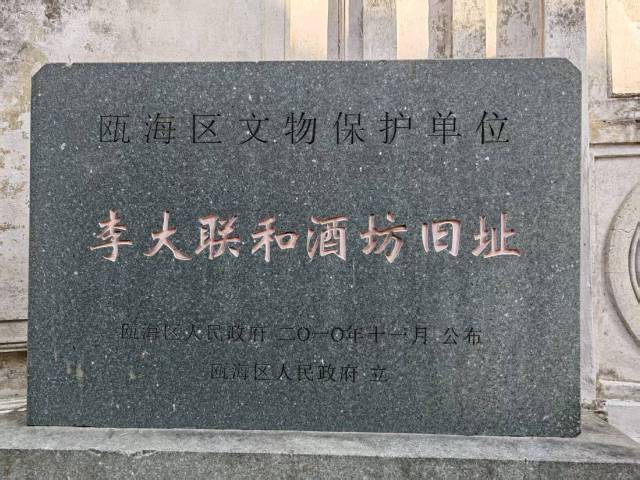

在仙北村仙岩中路2号,至今仍保留有一大酒户——李大联和酒坊旧址。门台外立《李大联和酒坊旧址说明》石碑,碑载:“……建于民国二十六年(1936)……仙岩有李大联和酒坊、黄大联和酒坊、孙大联和酒坊,解放后合并成立仙岩酿造厂……”据酒坊旧址隔壁的周志荣老伯介绍,酒坊主人以前在温州城底开有“大联和”店,店里除了经销酒之外,还销售酱油、醋等,都是从这里酿造出来的。仙北的村民还介绍说,合并成立的仙岩酿造厂,就是聘请李大联和酒坊主人家的后裔李道德过来负责技术配方的。2010年11月,“李大联和酒坊旧址”被瓯海区人民政府列为瓯海区文物保护单位。

大仙岩也好,小仙岩也罢,反正,仙岩是有名气的!

编辑: 马慧琼

本文转自:瓯海新闻网 ohnews.cn